1902——1912年

三江师范附小、两江优级师范附小时期

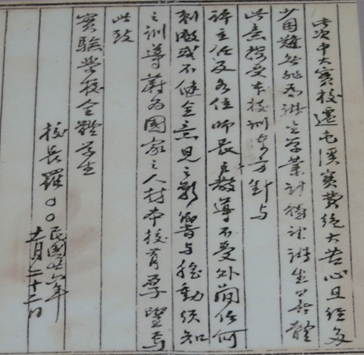

1900年,八国联军入侵北京,清政府与列强签订了辱国的辛丑条约。在国家濒临危亡之际,中华志士奔走呼号,要求革新、革命,清政府被迫稍做改良,废科举,兴学堂。三江师范学堂就是在这样的历史背景下创办的。

晚清时期,两江总督的辖区为江苏、安徽、江西三省,这是当时文化较为发达的地区。兴学堂之际,中小学发展迅速,尤感师资奇缺,遂经两江总督刘坤一奏请朝廷核准,继任总督张之洞于1902年开始筹办,于1903年正式开办三江师范学堂。1904年附属小学招生,首招学生200名。此校即南京师范大学附属小学前身。1905年,时任两江总督周馥决定将三江师范学堂更名为两江优级师范学堂,我校亦随之更名为两江优级师范学堂附小。1905年,两江师范学堂校长李瑞清先生提出了“视教育若生命,学校若家庭,学生若子弟”的重要观点,这是学校“爱的教育”思想的萌芽。

1912年,因战乱两江优级师范停办,附小也随之停办。

1917——1928年

南高师附小、国立东大附小时期

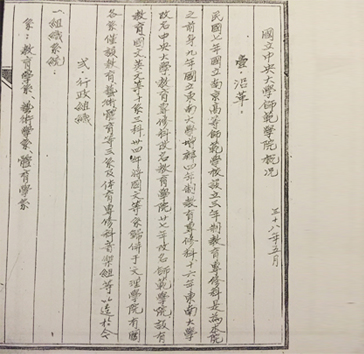

1914年8月,江苏巡按使韩国钧委任原江苏省教育司司长江谦为南京高等师范学校校长,着手在两江师范学堂原址重建学校。1905年8月,南高师开始招生。1906年,附属小学开始筹建, 1907年2月开始招生。首任主任(校长)为周维城先生。学校属南高师教育科领导,是南高师的试验基地。期间,江谦校长提出"调整师生关系",时任南高师教务主任的陶行知先生也提出"知行做合一""爱满天下"的主张,这在当时的历史条件下,应该说是教育观念、教育思想的一个重要转变和显著进步。在他们的影响下,一种新型的"尊师爱生"的风气在南高师及附小逐步形成。这一段时期,学校受美国教育家杜威的教育思想影响很大,主任(校长)俞子夷先生率先在学校进行了一系列的教育教学实验研究:设计教学法、联络教材教学法、学级编制法、以及各学科领域的实验研究,并首创了学生的自治组织"公仆会"。据不完全统计,从1920年到1926年,仅围绕学科进行的实验研究就多达57项。学校的实验研究对国内中小学教育产生较大的影响,起到了引领的作用。

1928年,由俞子夷校长亲自编撰的《一个小学十年努力纪》一书出版发行,此书后被译成英文版在国外发行,至今美国多家大学图书馆藏有此书。

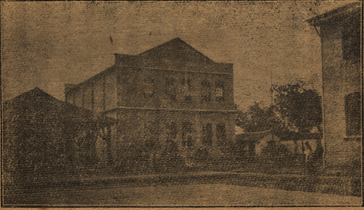

1920年4月,美国著名哲学家、社会学家、教育学家 约翰.杜威博士(John Dewey)(1859-1952)来华考察、讲学。在宁期间杜威对南高师附小(南京师范大学附属小学前身)进行了实地参观、考察,"叹为适合其理想,即发挥其学说以供学校研究"。为纪念他,学校把一座在建的教学楼命名为杜威院。

这一时期,学校校名随着大学校名的更替,亦不断变更:

1917.2 国立南京高等师范学校附属小学校

1920.1 南京高师暨南学校附属小学校

1921.8 国立东南大学南京高师暨南学校附属小学校

1923.8 国立东南大学附属小学校

1927年秋 国立第四中山大学大学实验小学校

1928——1937年

中大实校时期

1928年,南京高等师范学堂更名为国立中央大学,1928年秋,学校添招初中学生,校名改为中央大学区立学校。1929年9月,学校增招初中生,校名更为国立中央大学实验学校,由中央大学教育学院直接领导。1931年学校添招高中生,学校成为集幼稚园、小学、初中、高中为一体的实验学校,实行"六三三"学制。此种模式在全国尚属首例,推动了全国中小学的学制改革。这一时期学校的实验教育已逐步由过去的模仿西方为主的单个的实验转为"以求教育之中国化"的以育人为目的的教育整个计划的实验。从必修课到分科型选修课,从课程设置到教材编写,从校园建设到校外义务教育示范,开展了多层次、多学科的教育实验研究。例如:天才教育、普及义务教育、高初中五年一贯制、学校学制的改革、加强级任导师制、阅读兴趣、有关默读等等方面的实验研究都取得成功的经验,学校创办的刊物《实验教育》收录了大量的研究成果,此刊物由出版社出版发行,影响深远。

1932年,时任实验学校主任(校长)的罗炳之先生提出了对后世影响颇大的"爱心教育",指出"爱心教育不外由浅入深,由近而远,由具体而抽象,由爱兄弟、爱邻居……而至爱国家、爱人类。老师与学生交朋友,平等待人。"爱的教育思想逐渐植入每一个教师学生的心田,学校师生关系融洽,如同和谐的一家人。

1937——1946年

中大附小(沙坪坝)时期

1937年8月,实验学校遭日本飞机轰炸,大部分校舍夷为平地,更被日军强占建陆军医院,学校被迫停办。此时,中央大学决定西迁,实验学校主任(校长)许恪士先生毅然决定和几位教师带领一百多名学生西迁。他们辗转千里,历尽艰辛。先安徽屯溪、再湖南长沙、后重庆(小学部)、贵州贵阳(中学部)等地,坚持办学。1938年9月,中央大学教育学院院长艾伟先生在重庆沙坪坝重办附小并兼任校长,校名为国立中央大学附属小学。1939年3月附小与重庆大学重光小学合并,改称中央大学、重庆大学教职员子弟小学 1942年3月改 国立中央大学附属小学,同时并称中央大学重庆大学附属小学。

在此期间,艾伟先生在小学高年级进行了一系列的实验,特别是文学文教学的实验,成绩斐然,故他提出文言文的教学应从小学开始。

1941年周抑堂先生受聘担任位于重庆沙坪坝的中央大学附属小学的校长。当时,办学条件 艰苦,校舍简陋、设备、教具紧缺、生活条件很差周抑堂先生通过开源节流,自制教具、发动义卖募捐等办法,改善教学条件,坚持"培养优良的性行,教导丰富的学识,锻炼健全的身体,养成学习兴趣、做事能力,使之继续向上,为服务国家、复兴民族做准备",的办学目标,使学生在德、智、体、美等方面得到全面发展。在数年间把中大附小办成教学质量好,升学率高,远近闻名的学校。

1946——1949年

附小时期

抗战胜利后,1946年,重庆沙坪坝中大附小的部分师生随中央大学迁回南京,中央大学教育系副教授雷震清受命在中央大学实验学校原址四牌楼(即学校现址)复建中大大石桥附小,并任校长(周抑堂受命在丁家桥建中大丁家桥附小)。此时,学校一片废墟,仅存的几座建筑物内空无一物,雷校长亲自规划设计,带领工人日夜赶工,只用三个多月学校面貌焕然一新,中大大石桥附小当年招生756人,15个班。同时,雷震清校长亲自把关,严格挑选教师,并从中央大学等大专院校挑选了一批优秀毕业生,组成一支优质的教师队伍,为以后学校的发展奠定了良好的基础。

1949——1966年

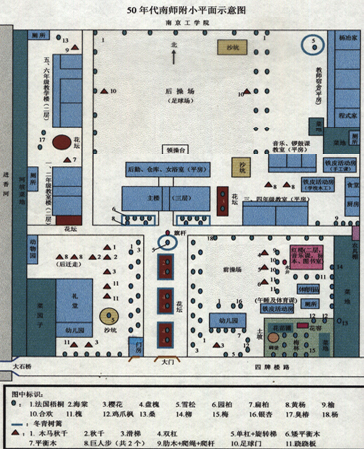

南大附小、南师附小时期

1949年,东南大学更名为南京大学,学校也随之更名为南京大学附属大石桥小学。1952年全国大学院系调整,南京大学教育学院独立为南京师范学院,学校因属教育学院领导也随之易名为南京师范学院附属小学(简称南师附小)。 1956年曾称南京市实验小学,一年后又恢复为南京师范大学附属小学。

新中国成立以后至上世纪六十年代中期,学校师资力量雄厚,办学成绩突出,教学质量在全市处于一流,为省、市的重点小学。学校是小学教育实验的基地,高师和中师学生实习的基地。1958年学校接受了省教育厅下达的试行小学五年制的实验任务,在斯霞老师和实验班其他教师的共同努力下,自拟大纲、自编教材,圆满完成实验任务。这一时期,斯霞的教育教学思想逐步形成,"童心母爱"的教育思想和低年级语文分散识字教学法在全国产生重要影响,《人民日报》、《新华日报》等刊物相继介绍她的事迹。1960年学校被评为全国文教先进集体出席全国群英会,1960年斯霞老师被授予全国三八红旗手等称号,1964年被选为全国人大代表。

此阶段在南师教育系的具体指导下,学校先后进行过分组讨论教学法、大单元教学法、苏联"五项原则、五个环节、五级记分"等实验研究,数学、自然、语文、体育等学科的实验研究也持续不断。这一时期,《江苏教育》等刊物发表了我校教师大量的文章,校长胡颜立、徐允昭先生均有专著问世。教师队伍名师云集,1956年南京市评出的十位小学一级教师我校就有六人。

1966——1978年

南师附小、大石桥小学时期

1971年学校被迫迁校,师生被撤并到大石桥小学、虹板桥小学、将军巷小学这三所民办小学,校舍让给延安中学。1973年学校恢复,师生回原址,上述三所学校撤销,与我校合并,学校更名为南京大石桥小学。此时学校师资力量严重受损,骨干教师或下放农村、或调离,建校以来的珍贵资料几乎丧失殆尽,校舍也严重损坏,学校受到极大创伤。全校师生合力医治创伤,重建校园,把重建教师队伍作为重中之重,召回了一批下放农村的骨干教师,在全省师范院校挑选了一批优秀的毕业生,同时加强课堂教学的实验研究,很快学校重新成为南京市小学教育的龙头。

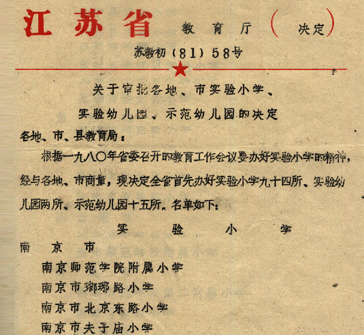

1978年,江苏省革委会发文(苏革发(1978)88号),决定学校仍恢复为南京师范学院附属小学(1984年因南京师范学院更名为南京师范大学 ,学校亦更名为南京师范大学附属小学,简称南师大附小或南师附小)。同年,南京市教育局确定南师附小为南京市第一批重点小学,同时为江苏省重点小学。1981年,江苏省教育厅发文(苏教初(81)58号)决定南师附小为江苏省首批实验小学。

1978——2000年

南师附小时期

1981年,学校被列为首批江苏省实验小学。此后,学校乘着十一届三中全会后改革开放的东风,确立"把学校建设成具有国内一流水平和国际水平的实验性、示范性、高质量、有特色的社会主义小学"的办学目标,弘扬斯霞老师的爱心教育,狠抓教师队伍建设,积极开展实验研究,办学特色鲜明,素质教育卓有成效,办学成果显著。

1982年至1991年,附小逐渐开启了"立体教育"的构想和实践,进行整体改革,提出了"德育为首,五育并举"的要求,以"一主三力"为培养目标,以提高课堂教学效益,减轻学生学业负担,丰富学生活动为重点,大力推进素质教育。率先开辟第二课堂,开发选修课。学校在各学科还开展了一系列的改革实验:数学应用题教学、数学思维方法的培养、乐器进课堂、体育游戏教学、英语网络教学、科学"做中学"课堂教学、体育形体课以及以体育大课间活动为突破的体育工作实验等等,均取得丰硕成果。1983年起,在陈树民、王先炯两位校长的领导下,在南京市电教馆的支持下,学校相继在低、中、高年级进行"听读欣赏"课的实验,这种新颖的语文阅读的教学方式大大激发了学生的学习兴趣,引起省内外专家、同行的关注,全国百余所学校也纷纷参加到实验中来。期间,在省内外举办了六次研讨会,学校自编的教材、磁带,也由出版单位正式发行。

学校在全省率先成立了少儿科学院,建立了老山林场等一批社会实践基地。学校是江苏省体育传统学校,群众性体育活动十分活跃,先后承办过全国体育工作现场会和省学校体育工作会议的现场会。学校男女篮球、足球、、棋类、田径等运动十分普及,参加各种竞赛成绩均名列前茅。 1987年和2002年,学校先后成立艺术体操队和花样游泳队,三十多年来,参加全国、省、市少儿艺术体操和花样游泳比赛中夺得的金银牌超过千枚,为各级运动队输送了大批优秀运动员。学校先后被命名为"全国青少年体育俱乐部"、"江苏省体育基地学校"等。

同时学校积极组建德才兼备、一专多能的教师队伍,率先提出"小学教师大专化",教师持之以恒地开展了以"学斯霞精神,走斯霞之路"为核心内容的师德教育活动,学校骨干教师辈出,教学质量上乘,1997年江苏电视台录制并播放了南师大附小教师队伍建设的记实专题片——红烛照千秋。学校多次获省市文明单位、模范学校称号。1989年学校入选《当代中国》中国名校普教卷。

1984年,南京师范学院更名为南京师范大学,我校也随之更名为南京师范大学附属小学。

2000——2020年

南师附小时期

2004年,学校成立斯霞教育教学思想研究所,在专家的引领下,逐步开始对斯霞"童心母爱"的教育思想进行系统、深入的研究,把"爱的教育"作为学校办学的核心理念,提出 "基于童心,行于爱心,臻于生长",培养"三有三会"(有爱心、会生活,有童心、会游戏,有慧心、会学习)的小学生的育人目标,以最具生命力的课堂教学和课程设置为支点,通过"小研究、小游戏、小伙伴"学习方式的变革撬动了"爱的课堂"的全面转型,同时开发了一系列符合儿童兴趣,促进儿童发展的校本课程。

"十二.五"以来,学校明确提出把"童心母爱"作为学校"爱的教育"哲学主张,致力于"童心母爱"育人模式的研究,对学校多年来的实验研究进行了全方位的重整、提升,在教师成长、课程架构、课堂变革研究的基础上,对"爱的生长"课堂进行了新的探索与实践,成果令人瞩目。课题《斯霞"童心母爱"育人模式的校本研究》被列为国家教育部重点课题,研究成果多次获国家、省市大奖,大量研究论文分别刊于《上海教育科研》《人民教育》等杂志,出版了八本专著。

学校在教师队伍建设方面独辟蹊径,凸显"童心母爱"价值追求,致力建设"传承发展、实验创新、协同共生"的新时代"斯霞式"好教师团队,在团队中促进每一个个体活泼泼地生长,让每一个教师成为"大爱心、高水平、有格局 "的新时代"斯霞式"好教师。经过多年努力,一批名特优教师脱颖而出,形成了优秀的教师群体。学校入选"四有教师省级重点培训团队",被评为"中国青年五四奖章集体"、"全国青年文明号"。

童心母爱"育人范式的研究与实践,在区域内产生相当大的影响,引起国内外相关人士的关注,研究成果在全国各种研讨会、展示会上进行了百余次展示交流,国内外校际之间的交流也越来越多,成为国际交流窗口学校,外交部阳光学校基地校。

为整合优势教育资源,2014年9月,我校与相邻的 珠江路小学合并,校名仍为南京师范大学附属小学,分设两个校区:四牌楼校区、珠江路校区,学校由原来的6轨逐渐扩大为12轨。2021年学校有63个班级,在校生2724名,教职工159名。

校友·风采